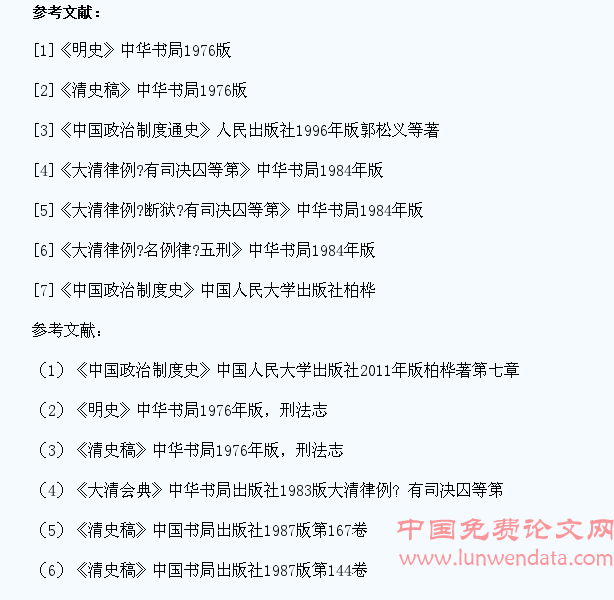

1、清代秋审规范的由来

清代的秋审,直接来自于明代的“朝审秋决”即朝审规范;而明代的朝审,又可推溯到两汉以来的录囚。两汉的录囚是指君主或上级司法机关对在押囚犯的复核与审录,以检查下级司法机关对案件的审理是不是有失公正,并纠正冤假错案,或督办久系未决案的一项刑罚复核规范(1)。

明代的朝审是历代录囚规范的进步。明英宗天顺三年令“每岁霜降后,三法司同公、侯、伯会审重囚,谓之朝审。历朝遂遵行之”(2)。之所以称其为朝审,是由于审录在京囚徒。至于外省囚徒,仍然以派遣刑官下去进行,为期五年一次。而在清代所确立的秋审规范,则是把明代行于京师的朝审扩大到全国,并废止外省遣官录囚的做法,改为各省先自行审录,再上报朝廷统一审定。但这个过程是按部就班而非一蹴而就的,直到康熙十二年11月,皇帝谕刑部:“将来各省秋审应令照在京朝审例,豫期造册进呈,亦着九卿、科道会同复核,奏请定夺。”(3)至此,清代的秋审规范才正式开始形成。清代把在京朝审、在外秋决合而为一,成为每年一次的例行秋审。至此在中国古时候法律死刑核准与监察复合规范进步的历史上,真的意义的形成了一套相对完备的规范体系,也标志着中国古时候的死刑核准与检查复核规范进步到顶峰。

2、清代秋审规范的主要实行程序

清代的秋审实行步骤,可分为地方和中央两个主要程序,现将两个主要程序分别予以梳理,以期更直观的介绍其各自的运转实行过程。

地方秋审实行程序:

1、由州县登记造册。候审的死刑犯人,一般都关押在州县监狱中。每年年初,各州县开始审录这类犯人,审察其案情是不是属实与有关证据是不是确凿,之前的定罪有无枉滥。如经审察确实无误,则进行登记造册。

2、押解囚徒和地方复审。州县登记造册后,则将犯人连同案卷一块交省提刑按察司收押。后来因为个地方实质实行情况各不相同,总是在路上耗时过久,以至延误时间,于是在乾隆年间正式定例:“如无案情变化,停其解审”(4),即只在原审州县进行审理。

3、集中至省城举行会审。全省需要进行秋审的犯人或案卷都汇集到省提刑按察司,由按察司官员逐一进行审核,有时也要会同布政司及省道台一块商榷一同定案,随后请督抚按期会审。在预定的日期,督抚率同在省司道和首府首县一块会审,或审录囚犯与审察案卷。审录的主要为了:将秋审犯人具体分为情实、缓决、可矜、留养承祀几大类,以此来增加秋审结果的准确性。

4、地方督抚向皇帝具题。会审结束后,地方督抚会将全省本年度秋审案件汇集为一本简明具题册,以便皇帝和刑部审阅用;地方督抚将题本呈递中央后,须等候刑部的审议结果,如刑部驳审,督抚则需要将案件重新议定并上报,如刑部没驳审,则案件的地策略件的审议结果正式生效,随即地方上的秋审程序就正式通过了;除去具体册以外,督抚还须另制黄册,以备皇帝随时查阅。

中央秋审实行程序:

(1)刑部审察后核拟。各省督抚秋审结果上报后,刑部便开始进行审核。与秋审案件有关的人犯不需要押解至京城,刑部审录案件,“以次摘叙案由,分别实、缓、矜、留,出具看语”(5)。刑部的审核其实是提前进行的,并不等待各省的秋审结果上报后再开始,采取“依原案”核拟的方法,“待5月中旬前后各省题本到齐,再查阅外勘与部拟不符者”(6)由此来节省很多的审核时间,提高秋审案件的审核效率。

(2)中央官员会审与具题。秋审的会审即所谓“秋谳大典”。每年8月中旬的某一天,大学士、九卿、詹事、科道后来扩大到内阁学士、太常、太仆寺卿等齐集天安门前、金水桥西,凡“三品官衔则与会审”。朝审先于秋审一天进行。大典结束后,刑部领衔以参加会审全体官员的名义向皇帝具题。每省案件各分实、缓、矜、留案卷四本。另外,有关“服制”案犯、“官犯”均单独制作一本案卷。情实类另造黄册,随同一块呈递皇帝。

(3)刑部官员向皇帝奏报。会审大典结束,由刑部领衔以参加会审全体官员的名义向皇帝奏报,分省逐次办理,每省案件各分实、缓、矜、留,情实类还另造黄册随本呈递。皇帝依据会审状况分别作出明确批示。入缓决的,误杀、戏杀、擅杀之犯杖一百流三千里,窃赃满贯,三犯窃赃至五十两以上之犯,云贵、两广极边、烟瘴充军,其余的仍监候等待下入可矜的,减为流刑或徒刑;留养承祀的,枷号两月,责四十板后释放;假如案件是斗杀,罚银二十两给死者家属养赡。至此,除情实以外案犯的秋审程序即以结束。

从以上中央与地方的双重实行步骤中,大家可以了解看到,清代秋审是由中央与地方两套相符相称的程序相互配合而最后完成的,经由地方提交,中央核准,秋审才能最后完成,两套程序分工明确,互不重合,并在穿插之处提前予以提前实行,以期最大限度的提高秋审的工作效率,另外整个秋审过程中注意对案件的登记与造册,以期完整的保存案件的记录;笔者觉得这一规范不只构成当时的司法案件复核的基本构件,也对当今中国的司法案件复核与记录规范产生了肯定的积极影响,为现代司法复核规范的基本雏形。

3、对史料的什么时间剖析

1、《大清律例断狱有司决囚等第》规定:“凡有司于狱囚始而鞫问了解,继而追勘完备;军流徒罪,各从府、州、县决配;致死罪者,在内法司定议,在外听督抚审录无冤,依律议拟,斩绞,情罪法司复勘定议,奏闻候有回报,应立决者,委官处决,故延不决者,杖六十。”《清史稿刑法志三》记载“:各省户、婚、田土及笞、杖轻罪,由州县完结,……徒以上解府、道、臬司审转,徒罪由督抚汇案咨结。杀一家二命之案,交部速题。其余斩、绞,俱专本具题,分送揭帖于法司科道,内阁票拟,交三法司核议”。 从这两则史料剖析来看,秋审规范是清代司法复合中一项要紧事务,同时清代对于司法审判权限的划分也是有明确规定的,下级审判机关将是自己职权内的案件或不是自己有权判决的案件主动详报上级复审,并层层转报,直到中央复审批准后才算终审。这种审判规范,有学者称之为“逐级复核审转制”。清代在刑部设有秋审处,主办秋审工作。刑部各司,在年初将本司应入秋审案件分类编册,初看时用蓝笔勾改,第三查询时用紫笔勾改。然后送至秋审处坐办,一一详加勘酌,墨书粘签,呈送刑部堂官核阅。

2、《大清律例名例律五刑》规定:”死刑二,绞、斩。内外死罪人犯,除应决不待时者,余俱监固候秋审、朝审分别情实、缓决、矜、疑,奏请定夺。”从这则材料可见,秋审案件就是死刑监候等待秋审复核审录以决定最后刑罚的案件。各省每年入秋审的案件,按距离京城远近而截止日期不同。在截止日期以前审结的案件,纳入当年秋审,在截止日期将来审结的案件则等下一年进行秋审。但也有例外,如遇重大案件,虽在截止日期将来审结,但仍在当年秋审。

结合以上史料,针对清代的秋审规范,笔者主要有以下几个方面剖析:

(1)秋审规范在一定量上体现了,中国古时候法律规范的人性化特点,中国古时候法律规范人性化的特点主要源自儒家礼教,儒家之本在于以礼守已、以德服人,故“仁道”、“恕道”在儒家伦理思想中占有要紧的地位。受这种儒家文化传统的指导,封建统治者在司法实践中贯彻“仁道”、“恕道”精神,降低冤狱,达到“教化迁善”、“推恩足以保四海”的目的。一个社会及国家的法律规范,总是植根于其所在民族与国父母达数千年的伦理道德之中,所以纵览中国古时候法制史,历朝历代都形成了一系列人性化的法律规范。

(2)笔者觉得清代统治者之所以十分看重秋审规范,其根本缘由在于清代的秋审规范将死刑案件的审理与复核纳入了国家严格的司法程序中,把刑法权力都集中到了中央皇帝手里,保证了封建专制规范下的法制的统一,同时借助分权的手段,多个部门的官员参加会审,最后集中权力于皇帝一人,也是清代加大中央集权的要紧手段之一,为清朝的专制主义中央集权走向高峰,起到了助推有哪些用途。

(3)清代秋审规范是中国古时候规范的独特创造和宝贵财富,中国立国已有数千年历史,积累了丰富的经验。中国文化博大精深,古时候的法律文化是中华文化遗产中的要紧组成部分,其所遗留下来的宝贵财富,对于现代社会是有借鉴价值的。在中国封建社会进步历史中,最后在审判规范中形成秋审这一健全而有效的死刑复核规范。从司法角度看,有秋审这一最高级别的死刑复核规范作为封建社会死刑案件的终审程序,无疑是一大进步,加大死刑复核,除重大案件处以立决外,其余都监候至秋审决断,如此就可以慎重对待死刑,同时,秋审规范也是国内古时候法律不同于欧美司法体系的要紧佐证,这正是国内封建法律规范中的精华,以小心的态度对待死刑的角度来看,不失为历史的一面镜子。

结论

秋审是一种有着深厚传统的、带有中国特点的死刑缓刑复核规范,是清代非常重要的司法程序之一。它深刻体现了中国古时候儒家的“恤刑慎杀”思想,使传统的“德主刑辅”的法律思想得到了充分地达成,在中国法制史上具备特殊的历史意义。

清代入关后,为维护其统治秩序,缓和阶级矛盾、民族矛盾、加大中央集权,在“详译明律、参以国制”的立法思想指导下,打造了独具特点的法律规范。清代的法律规范,在整体上继承了明朝的法律规范,体现了儒家传统法律文化的基本精神,保证了中国封建法律规范的延续进步;秋审最为一种最高级别的死刑复核规范,是对中国古时候死刑复核规范的继承进步,也是在“慎刑”思想基础上,同时又为适应清代君主专制、中央集权极端强化的需要而产生的,是汇总了中华法系中历代精华而形成的最健全、最能反映皇权色彩的死刑复核规范。秋审在清代被视为国家大典,在当时具备重大社会意义,对清代统治者维护自己统治、巩固多民族国家的统一,发挥了肯定有哪些用途。

21世纪的中国已经步入了法治社会建设的一个新的历史时期,怎么样将大家的祖国建设成一个更为健全且具备社会主义特点的法治社会,已经成为一个日益为大家所关注的热门问题;历史经验与现实国情都了解的表明,中国的法治建设的道路不可以是照搬西方模式,亦非完全地推行“复古主义”,唯有在借鉴西办法治经验的同时,结合本国的实质国情,尊重历史经验与民族传统,在学习与继承之中,做到革故鼎新,才会是大家国家的法治的道路走的更平坦,更广阔。